Wie frühe (Bindungs-) Prägungen Dein Ernährungsverhalten steuern

Ein beeinträchtigtes Ernährungsverhalten ist weit verbreitet und betrifft Menschen aller Altersgruppen und sozialer Hintergründe, wobei Frauen besonders häufig betroffen sind. Was viele nicht wissen, ist, dass die Ursachen für unser Ernährungsverhalten und unsere Körperwahrnehmung oft tief in den frühen Prägungen unserer Kindheit verwurzelt sind. In diesem Beitrag zeige ich auf welche Einflussfaktoren unser Ernährungsverhalten bestimmen und wie diese zur Entstehung von destruktiven Ernährungsmustern oder Essstörungen sowie zu einer negativen Körperwahrnehmung beitragen. Am Ende wird deutlich, dass die Aufarbeitung von Kindheitstraumata unerlässlich ist, um Frieden mit uns selbst und unserer Ernährung zu finden. Bis Du professionelle Hilfe gefunden hast, bekommst Du von mir sechs Tipps zur Selbsthilfe.

Ist Dein Ernährungsverhalten problematisch?

Bist Du unsicher, ob dieser Beitrag für Dich relevant ist? Dann schau doch mal, ob Du Dich in den folgenden Punkten wiedererkennst:

- Du wirst unruhig, gereizt und kannst nicht mehr klar denken, wenn Du hungrig bist?

- Du belohnst Dich mit leckerem Essen, wenn Du einen harten Tag oder herausfordernde Aufgaben hinter Dir hast?

- Du greifst zum Essen, wenn Du gestresst, wütend, gelangweilt oder traurig bist?

- Du leidest unter Heißhungerattacken, die oft in einem unkontrollierbaren Fressanfall ausarten?

- Du greifst häufig zu ungesunden Lebensmitteln wie Süßigkeiten und Fettigem und hast danach ein schlechtes Gewissen?

- Du neigst zum Überessen und erkennst zu spät, dass Du gar keinen Hunger mehr hast?

- Du hältst Dich an strenge Ernährungsregeln, die Dich manchmal im Alltag einschränken?

- Du fastest regelmäßig, weil Du Dich dann stark und kontrolliert fühlst?

- Du kämpfst unablässig um ein selbst auferlegtes Idealgewicht, zählst ständig Kalorien und machst eine Diät nach der anderen?

- Du treibst exzessiv Sport und fühlst Dich schlecht, wenn Du dem mal nicht nachgehen kannst?

Wenn Du Dich in diesen Beschreibungen wiederfindest, fragst Du Dich nun, ob Dein Ernährungsverhalten und Dein Umgang mit Hunger oder Emotionen normal oder bedenklich ist. Um das herauszufinden, sollten wir uns zuerst eine grundlegende Frage stellen: Worum geht es beim Essen eigentlich?

Die eigentliche Bedeutung von Nahrungsaufnahme

Nahrungsaufnahme dient dem Menschen im eigentlichen Sinne zur Versorgung des Körpers mit den notwendigen Nährstoffen, die für das Überleben und die Gesundheit essenziell sind. Nahrung liefert Energie, die unser Körper benötigt, um grundlegende Funktionen wie Atmung, Kreislauf, Wachstum und Zellreparatur aufrechtzuerhalten. Makronährstoffe wie Kohlenhydrate, Fette und Proteine liefern die Energie, während Mikronährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe zahlreiche biochemische Prozesse unterstützen.

Darüber hinaus spielt das Essen in unserer Gesellschaft auch eine wichtige Rolle in der sozialen und kulturellen Interaktion. Gemeinsame Mahlzeiten fördern ein Gemeinschaftsgefühl, Austausch und soziale Bindungen. Ist Nahrungsaufnahme also doch viel mehr als eine physiologische Notwendigkeit? Das folgende Kapitel lässt uns dieser Frage genauer auf den Grund gehen.

Wie und wann wird unser Ernährungsverhalten geprägt?

Unser Ernährungsverhalten ist das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels biologischer, psychologischer und sozialer Faktoren. Besonders entscheidend sind dabei die frühkindlichen Erfahrungen, die wir im Umgang mit Nahrung machen. Diese prägen nicht nur unsere heutigen Ernährungsgewohnheiten, sondern auch, wie wir unseren Körper wahrnehmen und bewerten.

Vorgeburtliche und frühe Prägungen durch Trauma

Frühkindliche Bindungstraumatisierungen können zu destruktiven Ernährungsgewohnheiten, Essstörungen und einer negativen Körperwahrnehmung führen. Doch in welchen Entwicklungsphasen sind wir besonders anfällig für solche Prägungen?

Transgenerationales Trauma

Unser Ernährungsverhalten kann tatsächlich bereits vor unserer Geburt durch Traumatisierungen früherer Generationen beeinflusst werden – etwa wenn unsere Vorfahren in Kriegszeiten Hunger litten. Wenn solche existenziellen Traumata in der Familie nicht aufgearbeitet wurden, können deren Auswirkungen noch heute in Form von Essstörungen und einem verzerrten Körperbild in uns weiterwirken.

Vorgeburtliches Bindungstrauma

Während wir im Mutterleib heranwuchsen, wurden wir über unsere Mutter mit Nahrung versorgt. Ihre Verfassung spielte dabei eine entscheidende Rolle für unser Wohlbefinden. Da wir eins mit ihr waren, wurden wir nicht nur von ihrer physischen Gesundheit beeinflusst, sondern auch von ihren emotionalen Zuständen und ihrer Einstellung zum Essen. Nahm sie gesunde Nahrungsmittel zu sich oder eher ungesunde, begleitet von Schuldgefühlen? Hat sie das Essen genossen, oder hatte sie Angst, zu dick zu werden? Stresshormone wie Cortisol können über die Plazenta auf das ungeborene Kind übertragen werden, was dessen Entwicklung beeinflussen und zu einer erhöhten Anfälligkeit für Stress und Angstzustände führen kann. Es wird also deutlich, dass diese frühen Einflüsse das spätere Ernährungsverhalten und Körperbild prägen können.

Bindungstrauma nach der Geburt

Nach der Geburt erfolgt die Nahrungsaufnahme meist über das Stillen, das jedoch weit mehr als nur Ernährung ist. Der Stillvorgang fördert auch die Bindung zwischen Mutter und Kind, da Hautkontakt, liebevoller Blickkontakt und emotionale Nähe essenziell für das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit sind. Fehlt diese emotionale Nahrung, kann dies ein Ungleichgewicht im Ernährungsverhalten und der Körperwahrnehmung auslösen. Kinder, die emotional vernachlässigt wurden, suchen oft Ersatz in Nahrung, um das Gefühl der Leere zu füllen.

Wenn das Stillen ausblieb, fehlte die Erfahrung der natürlichsten Form von genährt werden, was sich ebenfalls auf das spätere Leben auswirken kann. Auch die Art und Weise, wie das Stillen erfolgte, spielt eine Rolle: War es ein Moment der Freude und Verbindung, oder war es von Stress und Widerstand geprägt? Wurden wir unmittelbar gestillt, wenn wir Hunger hatten, oder mussten wir uns hungrig in den Schlaf weinen?

Deshalb werden wir emotional, wenn wir Hunger haben!

Hast Du Dich schon mal gefragt, warum viele von uns innere Unruhe, Reizbarkeit oder sogar Angst verspüren, wenn sie hungrig sind? Der Grund dafür liegt in der tiefen Verbindung zwischen Hunger und den emotionalen Zuständen, die in unseren frühen Lebensphasen geprägt wurden.

Als Säuglinge und Kleinkinder waren wir vollständig auf unsere Bezugspersonen angewiesen, um unsere Grundbedürfnisse, einschließlich Nahrung, erfüllt zu bekommen. Wenn wir hungrig waren und unsere Bezugsperson nicht zuverlässig auf dieses Bedürfnis reagiert hat, entstand in uns eine Todesangst. Wir fühlten uns ohnmächtig, hilflos und verlassen. Kognitiv konnten wir nicht begreifen, dass wir früher oder später wieder Nahrung erhalten werden. Durch solche frühen Erfahrungen wurde unsere emotionale Reaktion auf Hunger nachhaltig geprägt, sodass wir auch im Erwachsenenalter mit innerer Unruhe reagieren, wenn wir hungrig sind. Der physische Zustand des Hungers wird zum Trigger, der die tief verwurzelte Gefühle von Ohnmacht und Angst reaktiviert.

Die Ernährungsberaterin Madeleine Dähling bringt es in ihrem Blog-Beitrag treffend auf den Punkt:

„Wenn der Fokus auf die Ernährung immer größer wird, dann liegt das daran, dass das Essen zur Projektionsfläche für ein anderes Thema wird.“ (Dähling, Madeleine 2024).

Das unsere Ernährungsgewohnheiten bereits in der Kindheit geprägt werden, belegt auch eine Studie der Ernährungswissenschaftlerinnen Aida Faber und Laurette Dubé von der McGill University in Montreal (Kanada). Sie untersuchten, wie die Bindung zwischen Eltern und Kindern das spätere Essverhalten beeinflusst. Dazu befragten sie 213 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren zu ihrer Beziehung zu den Eltern und ihrer Ernährung. Die Ergebnisse zeigten: Kinder mit einem unsicheren Bindungsstil griffen häufiger zu hochkalorischen Lebensmitteln und hatten weniger Kontrolle über ihr Ernährungsverhalten im Vergleich zu Kindern mit einem sicheren Bindungsstil. Der unsichere Bindungsstil schien Stress auszulösen, der durch emotionales Essen – insbesondere durch den Konsum von fettigen, süßen oder salzigen Speisen – kompensiert wurde. Zudem befragten die Forscherinnen 216 Erwachsene, die rückblickend ihren Bindungsstil in der Kindheit und ihr aktuelles Ernährungsverhalten beschrieben. Auch hier zeigte sich, dass die Kindheit nachwirkte: Erwachsene mit einer unsicheren Bindung an die Eltern konsumierten mehr Kalorien als diejenigen, die als Kinder eine sichere Bindung entwickelt hatten.

Einfluss des familiären und sozialen Umfelds

Auch im weiteren Verlauf unserer Kindheit werden wir durch unsere Familie, andere nahestehende Bezugspersonen und Institutionen wie Kitas, Schulen oder Vereine etc. im Zusammenhang mit Ernährung und Körperwahrnehmung geprägt. Die folgenden Beispiele und Fragen kannst Du nutzen, um Dir über Deine Prägungen klar zu werden.

Die Rolle der Eltern als Vorbild

Unsere Eltern oder andere nahe Bezugspersonen sind oft die ersten und prägendsten Vorbilder in Sachen Ernährung und Körperwahrnehmung. Wie haben wir sie im Umgang mit Ernährung erlebt? Fühlten sie sich wohl in ihrem Körper? Aßen sie gerne, oder waren Diäten und Selbstkritik an der Tagesordnung? Verglichen sie sich mit anderen, oder sprachen sie negativ über ihre eigene Figur oder die anderer? Wenn unsere Eltern ein negatives Verhältnis zum Essen und ihrem Körper hatten, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Muster übernommen haben.

Weitere Erfahrungen in der Kindheit

Auch andere Erfahrungen mit Ernährung innerhalb und außerhalb der Familie spielen eine große Rolle. Was haben wir über Ernährung im Kindergarten oder der Schule gelernt? Wurden Nahrungsmittel als Belohnung oder Bestrafung eingesetzt? Wurden wir ermahnt, mehr oder weniger zu essen? Wurden wir für unsere Figur gelobt oder kritisiert? Solche Erlebnisse führen dazu, dass das Essen nicht nur als Nahrungsmittel gesehen wird, sondern als Instrument zur Kontrolle und Bewertung. Wenn Du Dich auch heute noch mit Nahrungsmitteln belohnst, zum Beispiel nach einem anstrengenden Tag, hast Du solche Erfahrungen vermutlich verinnerlicht.

Medien und Werbung als Einflussfaktor

Nicht zu unterschätzen ist der Einfluss von Film, Fernsehen und Werbung auf unsere Körperwahrnehmung und unser Ernährungsverhalten. Von klein auf wird uns in Filmen, Serien und Werbespots vermittelt, welche Körper als schön gelten und welche nicht. Mithilfe von Werbespots wird versucht, bestimmte Lebensmittel mit Gefühlen oder Lebenssituationen zu verknüpfen, um uns so zu konditionieren und unser Kaufverhalten zu beeinflussen. Wer kennt sie nicht, die Bilder von Menschen, die bei Liebeskummer Eiscreme oder Schokoladenkuchen essen, oder die Szenen, in denen im freudigen Kontext Alkohol getrunken wird? Doch welche menschlichen Vorgänge macht sich die Werbung hier zunutze?

Wann wird unser Ernährungsverhalten zum Problem?

Wir wissen nun bereits, dass das Essen eng mit sozialer Bindung verknüpft ist, die für uns Menschen genauso lebenswichtig ist wie Nährstoffe selbst. Problematisch wird unser Ernährungsverhalten dann, wenn es als Ersatz für menschliche Nähe dient oder zur Hauptstrategie wird, um emotionale Belastungen zu bewältigen. Auch wenn Essen oder der Verzicht darauf die einzige Methode ist, um sich in herausfordernden Momenten zu regulieren und besser zu fühlen, spricht das für tieferliegende Probleme.

Ein ungesundes Verhältnis zum Essen zeigt sich ebenfalls, wenn die Nahrungsaufnahme den Alltag dominiert: sei es durch übermäßiges Essen, extremes Fasten oder den ständigen Konsum ungesunder Lebensmittel. Es verhält sich ähnlich wie bei einer Sucht: Man tut etwas, obwohl man weiß, dass es einem schadet – und dennoch kann man nicht damit aufhören.

Wenn gesundheitliche Beschwerden wie Über- oder Untergewicht, Magen-Darm-Probleme, Diabetes oder Entzündungen auftreten, kann das ebenfalls auf ein problematisches Ernährungsverhalten zurückgeführt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unser Ernährungsverhalten problematisch wird, wenn es zu einem spürbaren Leidensdruck führt oder gesundheitliche Schäden verursacht.

Allgemeines Verständnis von Essstörungen

Essstörungen gelten im allgemeinen Verständnis als ernsthafte psychische Erkrankungen, die in verschiedenen Formen auftreten, wie Magersucht (Anorexia nervosa), Bulimie (Bulimia nervosa) oder Binge-Eating-Störung. Auch emotionales Essen, bei dem Menschen auf Emotionen wie Stress, Angst oder Einsamkeit mit Essen reagieren, kann als Essstörung betrachtet werden. Dabei greifen Betroffene oft zu kalorienreichen, zuckerhaltigen oder fettigen Lebensmitteln, dem sogenannten „Comfort Food“, selbst wenn kein physischer Hunger besteht. Diese Form des Essens bietet jedoch nur kurzfristige Erleichterung und wird häufig von Schuldgefühlen oder Scham abgelöst.

Was alle Essstörungen gemeinsam haben, ist ein ungesundes Ernährungsverhalten und ein verzerrtes Körperbild, das Betroffene in einem Kreislauf von negativen Gefühlen und Essgewohnheiten gefangen hält. Doch sind Essstörungen wirklich Erkrankungen? Oder können sie vielmehr als Überlebensmechanismen verstanden werden, die sich aus frühkindlichen Traumata entwickeln?

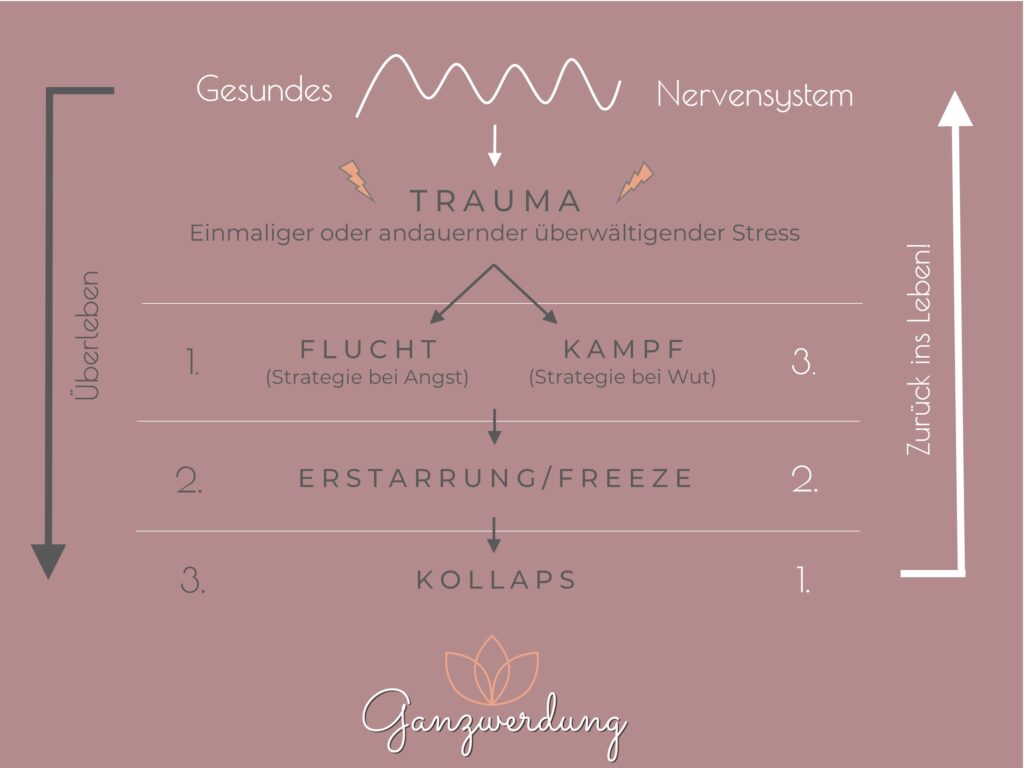

Essstörungen als Überlebensstrategien

Ich persönlich betrachte Essstörungen und schlechte Ernährungsgewohnheiten als Symptome von frühen Entwicklungs- und Bindungstraumatisierungen. Diese Verhaltensweisen sind Versuche, sich an ein destruktives Umfeld anzupassen und Kontrolle über eine ansonsten ohnmächtige Lebenssituation zu erlangen. Betroffene versuchen durch strenge Disziplin und spezifische Ernährungsgewohnheiten, die Kontrolle zurückzugewinnen, die ihnen im traumatischen Umfeld entzogen wurde.

Das Erreichen eines gewünschten Körpergewichts durch strenge Ernährungspläne, Diäten, Fastenkuren oder exzessiven Sport erscheinen als Wege, um etwas zu bewirken, das vermeintlich Glück und Erfüllung bringt.

Doch in Wahrheit sind diese Bemühungen oft Illusionen, die von der eigentlichen inneren Not ablenken. Essstörungen können somit als Vermeidungsstrategie dienen, um die schmerzhaften Gefühle zu verdrängen, die mit den Traumatisierungen verbunden sind.

Essstörungen als Schutzmechanismus bei Missbrauch

Besonders im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch kann das Hungern oder Überessen als Schutzmechanismus betrachtet werden. Ein Mädchen, das sexuelle Übergriffe erleidet, könnte versuchen, sich durch drastisches Abnehmen ihres weiblichen Körpers zu entledigen. Ein Junge, der Missbrauch erfährt, könnte übermäßig essen, um durch Gewichtszunahme unattraktiv für seine Täter zu werden und diese von sich fernzuhalten.

Tragischerweise verstärken Betroffene ihre Not durch die Essstörung noch weiter. Diese ist bereits ein Überlebensmechanismus, der viel Energie und Kraft kostet. Werden dem Körper dann zusätzlich gesunde Nährstoffe entzogen oder wird er durch exzessives Verhalten belastet, kann dies langfristig zu Erschöpfung, Depressionen und anderen gesundheitlichen Problemen führen.

Um ein ungesundes Ernährungsverhalten zu verändern, darf das Thema Essen nicht isoliert betrachtet werden. Deshalb führt es langfristig nicht zum Erfolg, wenn Gelüste zwanghaft unterdrückt werden oder immer wieder gegen Essanfälle angekämpft wird. Auf einer tiefen Ebene scheinen diese Dinge noch lebensnotwendig für das Nervensystem. Erst wenn die Bereitschaft da ist, die Ursache dieser Überlebenskämpfe zu ergründen, können sie wirklich losgelassen werden.

Warum sich Essen so gut als Überlebensstrategie eignet

Ein weiterer Grund, warum wir oft zum Essen greifen, um emotionale Herausforderungen und Stress zu bewältigen, liegt in den körperlichen und psychologischen Reaktionen, die bestimmte Lebensmittel in uns auslösen. Ich halte es für sinnvoll, diese Mechanismen kurz zu betrachten:

Körperliche Reaktionen:

Der Verzehr von Nahrungsmitteln setzt Neurotransmitter und Hormone frei, die unser Wohlbefinden beeinflussen. Genussvolles Essen aktiviert das Belohnungssystem im Gehirn, was zur Freisetzung von Dopamin führt und uns Zufriedenheit und Wohlbefinden spüren lässt. Besonders kohlenhydratreiche Lebensmittel fördern die Produktion von Serotonin, das stimmungsaufhellend wirkt. Zuckerhaltige Lebensmittel lassen den Blutzuckerspiegel rasch ansteigen, was kurzfristig Energie und ein gutes Gefühl gibt, jedoch oft von einem schnellen Abfall des Blutzuckerspiegels gefolgt wird.

Psychologische Reaktionen:

Bestimmte Lebensmittel sind oft mit positiven Erinnerungen verknüpft, sei es durch besondere Lebensmomente oder durch den Einfluss von Werbung, die emotionale Assoziationen schafft. Der Verzehr solcher Lebensmittel kann dann ein Gefühl von emotionaler Sicherheit und Nostalgie hervorrufen. Bei Stress neigt unser Körper dazu, uns dazu zu veranlassen, nach Energiequellen zu suchen, um den Stress zu bewältigen – daher rührt der häufige Heißhunger auf kalorienreiche Lebensmittel in stressigen Zeiten.

Das Verständnis dieser Zusammenhänge kann Dir helfen, bewusster mit Deinem Ernährungsverhalten umzugehen und die emotionalen Auslöser besser zu erkennen. So kannst Du gesündere Essgewohnheiten entwickeln und erste Schritte zur Vorbeugung oder Heilung von destruktiven Ernährungsgewohnheiten oder Essstörungen einleiten.

Traumabewältigung als Schritt zu einem gesunden Ernährungsverhalten

Du hast nun einen Überblick darüber erhalten, auf wie vielfältige Weise Dein Ernährungsverhalten beeinflusst wird, welche tiefsitzenden Ursachen dahinterstehen können und welche Folgen dies nach sich ziehen kann. Wenn Du selbst betroffen bist, fragst Du Dich jetzt wahrscheinlich, wie Du zu einem gesunden Umgang mit dem Essen zurückfinden kannst. Diese nachstehenden sechs Schritte können ein guter Anfang sein.

Selbsthilfe für ein gesundes Ernährungsverhalten

1. Akzeptiere, dass Dein Ernährungsverhalten beeinträchtigt ist

Der erste Schritt zur Veränderung ist das Eingeständnis, dass Dein aktuelles Ernährungsverhalten problematisch ist. Diese Erkenntnis erfordert Mut, ist aber entscheidend, um den Weg zur Heilung zu beginnen.

2. Ergründe die Ursachen Deines Ernährungsverhaltens

Verstehe, dass das Essen und Dein Körper nie das eigentliche Problem waren. Die Ursachen für Dein Ernährungsverhalten liegen in alten, tiefsitzenden Traumawunden. Solange Du nur die Symptome behandelst, bleibt die zugrundeliegende Ursache bestehen. Frage Dich, welche Gefühle Du mithilfe des Essens vermeidest und welche emotionalen Bedürfnisse Du Dir damit zu erfüllen versuchst und ergründe so die Ursachen für Deine Ernährungsprobleme.

3. Erweitere Dein Bewusstsein und Wissen

Verständnis ist der Schlüssel zur Veränderung. Beschäftige Dich mit den psychologischen und physiologischen Mechanismen hinter Deinem Ernährungsverhalten. Je mehr Du über die Zusammenhänge zwischen Trauma, Ernährung und Körperwahrnehmung weißt, desto besser kannst Du Dein Verhalten verstehen und ändern.

4. Reguliere Dein Nervensystem auf konstruktive Weise

Unverarbeitete Traumatisierungen halten Dein Nervensystem ständig auf Hochtouren. Dieser Zustand ist anstrengend und verlangt nach Regulierung. Oft greifen wir dabei zu Essen, weil es kurzfristig beruhigend wirkt. Es ist wichtig, dass Du jetzt alternative Wege findest, um Dein Nervensystem zu beruhigen, zum Beispiel durch Atemtechniken, Meditation oder Bewegung. Auch ein entspannendes Bad, ein Spaziergang in der Natur oder das Lesen eines guten Buches können Dir helfen, Dich selbst zu nähren, ohne auf Essen zurückzugreifen.

In meinem Beitrag über den Vagusnerv gebe ich Dir acht einfache Übungen an die Hand, um Dein Nervensystem zu regulieren. Außerdem findest Du darin Buchempfehlungen, um Dein Wissen zu diesem Thema zu vertiefen.

5. Lerne, Dich selbst zu lieben und gut für Dich zu sorgen

Oft versuchen wir, durch Anpassung an andere Menschen die Liebe und Anerkennung zu bekommen, die wir früher nicht erhalten haben. Doch das führt nur zu einem Teufelskreis aus Frustration und emotionalem Essen. Es ist wichtig, dass Du lernst, Dir selbst die Fürsorge zu geben, die Du brauchst. Werde die Person, die Du Dir als Kind oder in Beziehungen gewünscht hast, und fülle Deine innere Leere nicht länger mit Essen. Akzeptiere auch Deinen Körper so, wie er ist, und konzentriere Dich auf seine Fähigkeiten und Stärken, anstatt nur auf das äußere Erscheinungsbild.

6. Verändere bewusst Deine Ernährungsgewohnheiten

Beobachte genau, wann und warum Du zu bestimmten Lebensmitteln greifst. Welche Gefühle oder Situationen lösen Dein Verlangen aus? Wurdest Du durch Werbung oder emotionale Trigger dazu animiert, zu essen? Gibt es eine gesündere Weise, Dein Bedürfnis zu stillen? Lerne, Dein Essverhalten zu hinterfragen und auf die Signale Deines Körpers zu hören, statt aus Gewohnheit oder emotionalen Impuslen heraus zu essen. Wenn Du zum Beispiel aus Langeweile isst, ersetze das Essen durch eine andere Aktivität, die Dir Freude bereitet und guttut.

Therapeutische Unterstützung für ein gesundes Ernährungsverhalten

Da Dich Deine Überlebensmechanismen je nach Zeitpunkt und Schwere der Traumatisierungen womöglich schon Dein ganzes Leben begleiten, empfehle ich, Deine frühen Prägungen und lebenslangen Konditionierungen mithilfe einer Therapie aufzuarbeiten. Unter fachmännischer Betreuung kannst Du ein neues Ernährungsverhalten etablieren. Die folgenden therapeutischen Ansätze können dabei hilfreich sein:

- Kognitive Verhaltenstherapie (CBT): Diese Therapieform hilft Dir, ungesunde Denkmuster zu erkennen und zu verändern, die zu einem beeinträchtigten Ernährungsverhalten führen.

- Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT): Ursprünglich zur Behandlung von Borderline-Persönlichkeitsstörungen entwickelt, kann DBT auch bei Essstörungen helfen, indem sie emotionale Regulation und Achtsamkeit fördert.

- Traumatherapie: Traumatherapeutische Ansätze wie EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) können Dir helfen, tief verwurzelte emotionale Wunden zu heilen und ein Leben frei von alten Belastungen zu leben.

- Selbsthilfegruppen: Der Austausch mit anderen Betroffenen kann Dir das Gefühl geben, verstanden zu werden und weniger allein zu sein. Außerdem kann Dir eine Gruppentherapie helfen, herauszufinden, welche Unterstützung für Dich am besten ist.

Es ist wichtig zu wissen, dass Heilung nicht von heute auf morgen geschieht. Sie ist ein Prozess, der Geduld, Selbstmitgefühl und professionelle Unterstützung erfordert. Doch wenn Du diesen Weg einschlägst, Dich Deiner Vergangenheit stellst, um neue, gesunde Überzeugungen zu entwickeln, kannst Du ein harmonisches Verhältnis zum Essen und zu Deinem Körper herstellen.

Ich hoffe, dass Dir mein Beitrag neue Einblicke in die Ursachen deiner Ernährungsprobleme gegeben hat und Du nun weißt, wo Du ansetzen kannst. Mich interessiert sehr, ob Du beim Lesen Aha-Momente hattest und wie Du Dich jetzt fühlst. Hinterlasse gerne einen Kommentar, um zu zeigen, dass wir viele sind.

Danke und schön, dass Du da bist!

Quellenverweise:

Ruppert, Franz (2019): Liebe, Lust und Trauma: Auf dem Weg zur gesunden sexuellen Identität, 1. Aufl., München

Dähling, Madeleine (2024): Erlösung durch die (richtige) Ernährung? Abgerufen am 14.08.2024, von https://www.madeleinedaehling.de/blogartikel/erloesung-durch-die-richtige-ernaehrung/

Ärzteblatt (2015): Ernährung und Bindungsstil: Unsichere Bindung fördert Essstörungen. Abgerufen am 12.08.2024 von https://www.aerzteblatt.de/archiv/172998/Ernaehrung-und-Bindungsstil-Unsichere-Bindung-foerdert-Essstoerungen